«لو كان يطيحو الحيوط» (باللهجة المغربية والعنوان العربي الآخر المعتمد هو «لو انهارت الجدران»)، فيلم من إخراج الحكيم بلعباس - المغرب 2022.. نموذجي في كل ما سبق قوله مع اختلاف وحيد هو أنه فيلم يحتوي على 18 قصة كل منها فيلم صغير متصل بما سبقه أو بما سيليه بطريقة ما.

كل واحدة من هذه القصص الـ 18 حكاية مختلفة الحدث، تلتقي كلها في انتمائها إلى ينبوع الذاكرة المشغولة بحرية المزج ما بين الواقع والخيال. النسب مختلفة. في الحكاية الأولى، مثلاً، شاب لا يرى من قبل الآخرين لكن الحكاية ذاتها ليست مجرد فانتازيا بل مشدودة، كباقي الحكايات الخالية من الخيال الجانح، إلى الأرض والواقع.

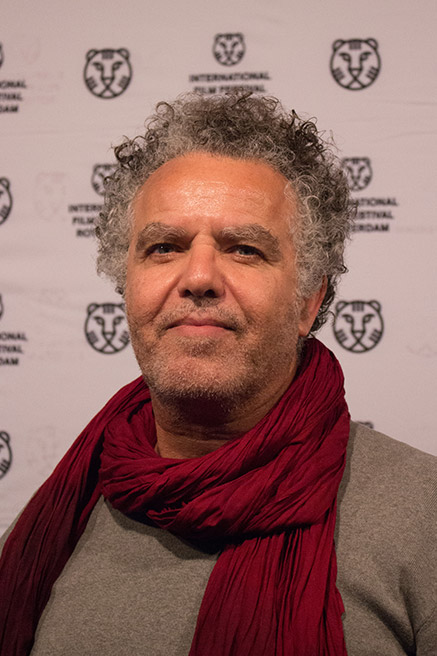

الحكيم بلعباس

لا يعمد المخرج لترقيم حكاياته أو لمنحها عناوين. تلج كل حكاية في الأخرى كما لو أن الفاصل بينهما مجرد خيط وهمي أو صورتان متلاصقتان جنباً إلى جنب، لكن كل صورة تتحدث عن شيء مختلف كحكاية وكشخصيات لكنها في الوقت ذاته جزء من الفيلم الأكبر المتحد عضوياً بلا نتوءات.

يتحدث بلعباس عن الفرد والعائلة والأقارب والغرباء والقرية وما يقع فيها. تفوح حكاياته بأشباح الماضي وبذكريات بعضها- فقط- حان كون الفيلم ليس من النوع الذي يريد مداعبة الذاكرة باستخلاص أجمل ما تحمله. هي حكايات لنساء ولرجال ولشبان ولأولاد أمام حالات حياة تحير الكبار ويعايشها الصغار ولو على سطح مشاغلهم الأخرى.

في واحدة من تلك الحكايات أستاذ يود بعث رسالة غرامية لحبيبته الطبيبة. يختار الولد الذي يعرف أنه سيوصل الرسالة بأمانة وبسرعة. ينطلق الصبي بها ركضا. تقرأها. يعود بجواب منها يسعد الأستاذ. يعد الصبي بدرجة.

يحتمل أن يكون الصبي هو الحكيم بلعباس نفسه. من يدري؟ لكن الحكاية هي الوحيدة التي لا تصاحبها أشواك القلق والخوف والمعاناة. وإحدى الحكايات القليلة التي تخلو من الدعاء ومن شبح الموت الطاغي. يحضر الموت من الحكاية الثانية (موت عجوز وغسله) ويتكرر حضوره في أكثر من حكاية (موت خلال حفل عرس، موت عجوز تحدى صبياً في الركض، موت آخر في المستشفى الخ...).

معظم شخصيات هذه الأفلام تعيش بين جدار الحياة المطبق عليها وبين الموت المقبل. ذلك الجدار هو الذي يمنعها من أن ترتاح وتنتعش وتقوى. حياتها موغلة في الخوف من الغريب ومن الماضي ومن الحاضر معاً. من المقدرات المتوارثة والبيئة التي لا تستطيع النهوض من كثرة ما تحمله من هموم ومشاكل فردية وجماعية.

كل ذلك وسواه ينتمي إلى الصورة، لكن الصوت مجسد هنا كما لا يتجسد في أي فيلم آخر. في أكثر من فيلم هو صوت الحياة (صوت متواصل لأولاد يلعبون الكرة شاهدناهم أو لم نشاهدهم). صوت طرق على الباب في غير وقت مناسب. صوت مطر. صوت أقدام. صوت النداءات. صوت العصافير. ثم هناك فسحة لصوت الصمت ذاته.

ضمن هذا الاهتمام يولي المخرج عناية فائقة بالغناء والموسيقا. تستمع لموشحات مغربية هنا ولأم كلثوم ومحمد عبدالوهاب هناك. يفاجئنا هذا لأن استخدام الأغنية ليس مرتبطاً بمذياع مفتوح على أغاني قديمة في مشهد تجلس فيه امرأة تنظر من نافذتها. الذاكرة التي يبثها الفيلم وجدانية من الحياة ذاتها وليس لأن الشخصيات تعيشها.

في الساعة الأولى يهيئنا بلعباس لحكايات من ذكريات طفولة ومن أجواء فرح ومن حكاية لرجل عجوز يزرع جداره بأقفاص كناريات وعصافير (مع أغنية لأم كلثوم) لمرحلة داكنة بشخصيات شبحية كعامل محطة الوقود والمرأة الوحيدة التي يدق جرس هاتفها فلا تجيب. لحظات ويدق الباب فتفتح لتجد عنده رجل أعمى.

كل ما سبق والعديد مما لم يجد له هنا مكاناً للرصد مشغول بقدرة المخرج الفذة على سرد حكاياته بالغموض المناسب من دون أن ينفر المرء مما لا يصل إليه أو يفتر اهتمامه بما يراه. هناك فترة بسيطة يتساءل فيها المشاهد عما إذا كان الفيلم الكبير يتضمن ما لا يستطيع حمله، عن ذلك الثقل الذي يتراكم حكاية وراء حكاية، لكن مع الاستمرار يطيح الفيلم بذلك التساؤل بسبب قوة منهجه وعلى الرغم من كثرة حكاياته.