أفلام المخرج الفلسطيني إيليا سليمان تتمتّع بأن كلّ فيلم منها فيلمان في الواقع، واحد عنه والثاني عن فلسطين. الجانبان يتلاقيان في أسلوب عملٍ جديدٍ على السينما العربية، كيف؟ الأفلام الثلاثة التالية تجيب عن هذا السؤال.

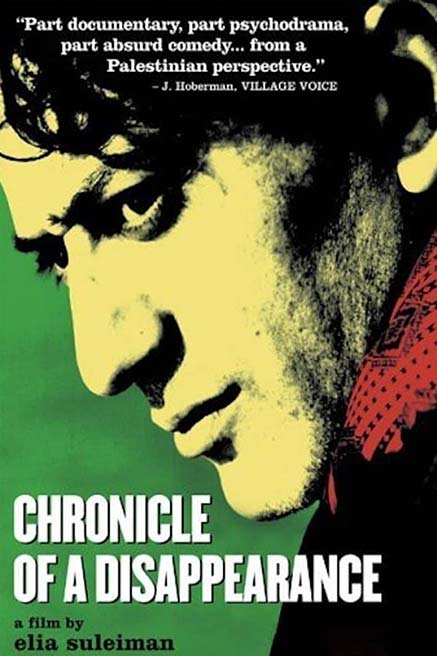

فيلم «مفكّرة غياب» (1996)

بعد فيلم متوسط الطول بعنوان «مقدّمة لنهايات جدال» (1991)، استعرض فيه عدداً من الأفلام الغربية التي دارت أو تطرّقت إلى الصراع في المنطقة العربيّة (أفلام مثل «لورانس العرب» و«إكزودوس»).

أنجز سليمان هذا الفيلم، الذي حمل بصمته الفنيّة كاملة، التي لم تكن قد تطوّرت على نحو كامل بعد، لكنّها جاءت تعبيراً شاملاً لكل منهاج أعماله اللاحقة والفورمات التي يوفرها كمشاهد أو كأفكار.

عن قصد، استبعد المخرج أي محاولة للربط بين مشاهده بخيط روائي، جعل الدراما نتاج الملاحظات التي ساقها، تبعاً لما يشاهده ويدوّنه من موزاييك وتابلوهات، الفلسطيني المتذمّر، الذي يقود سيارته وسط البلدة شاتماً كلّ مَن يمرّ به.

المشهد مضحك؛ لأنه من ناحية فعل نعرفه عن كثب، ومن ناحية ثانية؛ لأنه لجانب مشاهد نقد تصرّفات قبله وبعده (مثل تعبئة الزجاجات بماء الحنفيات وبيعها على أساس أنها مياه مقدّسة)، يعكس حالة أوسع من حياة متضاربة.

وما يلبث سليمان أن ينتقل إلى كل تلك المشاهد اللاحقة التي حين عرضها متوالية تدلّنا على أن ما هو مضحك هو في الأساس مبكٍ في عرضه لحياة الناس تحت الاحتلال، الذي لم يكن، في ذلك الحين، بالضراوة التي هو عليها الآن، ثم ما يلبث الفيلم في نهايته أن يكوّم ملاحظاته لتتحوّل إلى مشهد ساخر كبير في نهايته.

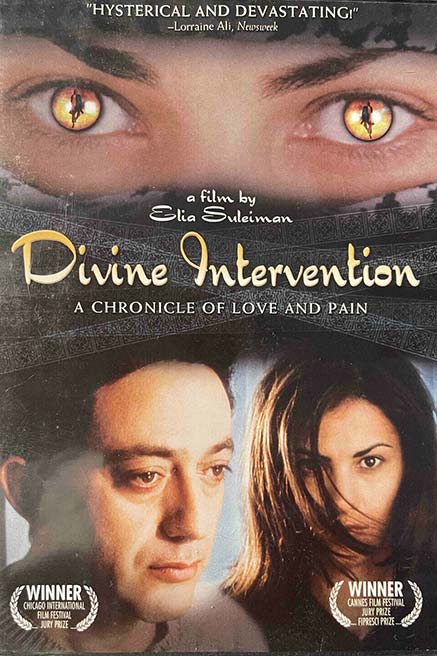

فيلم «يد إلهية» (2002)

شهد فيلم سليمان التالي «يد إلهية» اكتمال فن صياغته لما يتناوله، هناك ثوابت بدأها في الفيلم السابق، وطوّرها هنا، بحيث لم تعد عرضة للريب، مثلاً ثابر على الانتقال من فصل من المشاهد إلى فصل آخر دون رابط قصصي، بل بالاعتماد على ربط تلك الفصول بحياكة كبيرة تنبع من ملاحظاته، وتتولى استعراض مواقفه وملاحظاته.

على سبيل المثال أيضاً واستنتاجاً مما سبق، لم يتحدّث عن حق وباطل، حرية واحتلال، بل دمج كل ذلك في فيلم بلا أيديولوجية، فيلم يطرح كل المسائل المفهومة حول هوية الصراع بين شعبين، إنما على نحو يخلو تماماً من الخطابة والإعلان المباشر.

ما يطرحه سليمان هنا واضح، مشاهد سيريالية توفر معاني رمزيّة: بذرة المشمش التي يرميها على دبابة إسرائيليّة تجوب الشارع فتنفجر، صديقته التي يتخيّلها قد تحوّلت إلى فنانة قتال نينجا، وهي تنقض على رتل من العساكر وتطيح بهم كما في الأفلام الصينية -ولاحقاً الأمريكية من هذا النوع.

هذا التخيّل مصاحب بمشاهد واقعية: هو وصديقته في سيارة فوق تلّ يشرف على معبر إسرائيلي يشاهدان -ونحن- منه كيف يُعامَل الفلسطينيون عند تلك المعابر.

في المشهد الأخير، يتنبأ سليمان بأن الوضع لن يبقى على ما هو عليه، ها هو يقف مع والدته ينظران إلى طنجرة على النار وهي تغلي، هذا ترميز واضح لما وصل إليه الوضع الحالي إن لم يكن نبوءة فعلية.

فيلم «لابد إنها الجنة» (2020)

من البداية كشف إيليا سليمان عن شخصية غير متداولة عربياً، يقوم بأدائها بمفهوم واضح ومؤكد، شخصية هي نقطة لقاء بين عملاقين من الكوميديين هما الأمريكي بستر كيتون والفرنسي جاك تاتي.

استعار من الأول الوجه الذي لا يضحك، ومن الثاني فعل المراقبة، ووضعهما في صورة تخصّه مثل فرع ثالث لفنّ أداء كوميدي عريق.

ما يتغيّر هنا هو أن سليمان الملاحظ لمشاهد الحياة من حوله، ينتقل من الناصرة، حيث وُلد، إلى باريس ونيويورك حيث يكتشف تشابهاً بين ما تركه وراءه وبين ما يحدث أمامه، سيكتشف أن التشابه موجود.

نرى ذلك في استعراض عسكري وفي مشهد دبابات تمرّ في أحد الشوارع، دبابات تبدو كما لو كانت ماضية في مهمّة عسكرية.

هذا الجانب بعيد عن الواقع، لكن سليمان يلوي الواقع كما يريد، طالما أنه يمارس أفلامه رمزيّاً وسيريالياً وكوميدياً. يتحرر من اللوم، رغم ذلك ومع ابتعاده عن طرح ما هو فلسطيني أكثر (في هذا الفيلم قد يكون سليمان مواطناً من دولة عربية ما)، يبدو الفيلم كما لو كان يبحث عن سبب في هذه الموازاة، وهو على الغالب يفعل.

مشاهده ما زالت تابلوهات لأفكاره، في مشهد نيويوركي يراقب قيام الأمريكيين بشراء الأسلحة النارية، كما يشتري الواحد منّا زجاجة حليب.

بذلك، ومع ما سبق من مشاهد، هو لا يتحدّث عن فلسطين بقدر ما يتحدّث عن عالم يتدحرج- مثله- بعيداً عنها، المنتج الأمريكي الذي يتحدّث سليمان إليه طالباً التمويل، يخبره بأن مشروعه المقدّم يحتاج لأن يكون «فلسطينياً» أكثر.